[정찬주의 산중일기] 고갯길이 인생길이다

수정 2017-10-31 01:12

입력 2017-10-30 17:32

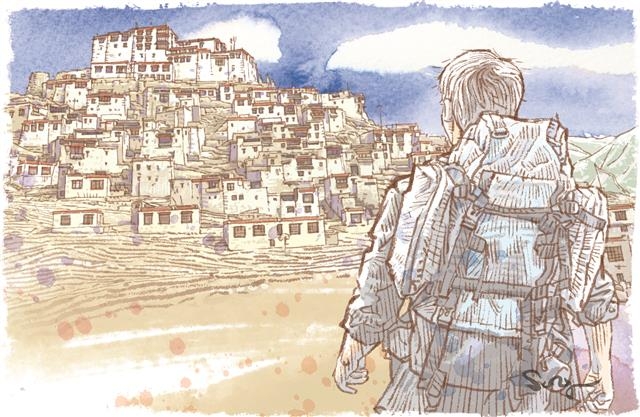

실제로 라다크의 중심 도시 해발 3520m의 레(Leh)에 도착했을 때 물을 10분 간격으로 홀짝홀짝 마셨는데 몹시 건조한 기후에 적응하기 위해서였다. 그런데 산소가 희박한 땅이어서 일행 중에 네 명은 병원으로 실려 갔다. 모두 저혈압으로 고생해 온 사람들이었다. 나는 고혈압 환자였기 때문인지 그런대로 견뎠다. 물론 목욕하지 말 것, 식사는 적게 할 것, 보행은 천천히 할 것 등등의 수칙을 지키면서 그랬다. 나는 다른 사람보다 더 긴장을 했다. ‘정찬주 작가와 함께하는 북인도 하늘길 탐방’이라는 플래카드가 무색해질 것 같아서였다. 사실 나도 둘째 날 밤에는 병원 신세를 져야 할 만큼 고통스러웠지만 겨우 참아 냈다. 내가 쓰러지면 일행의 분위기는 바로 가라앉고 일정이 불가피하게 조정될지도 모르기 때문이었다.

그러나 나는 여행을 떠나기 전부터 강력하게 원했던 판공초로 향했다. 판공초는 인도판과 아시아판이 부딪칠 때 히말라야 산맥과 함께 솟구쳐 오른 해발 4350m에 있는 길이가 154㎞나 되는 거대한 소금 호수였다. 나는 부탄에 갔을 때 해발 3120m 절벽의 탁상사원을 올라가 본 적이 있었으므로 자신했다. 그러나 나의 자신감은 곧 허물어지고 말았다. 판공초를 가려면 해발 5360m인 창라를 넘어야 했는데 만년설이 쌓인 그곳을 지나가면서 몸과 의식이 분리되는 듯했다. 갑자기 두통과 멀미 증세가 나타났다. 가지고 간 비상약을 이것저것 먹으면서 겨우 버텼다.

그러나 하늘 호수 판공초가 눈앞에 나타나자 나는 감격에 겨운 나머지 엎드려 오체투지라도 하고 싶었다. 신성(神聖) 그 자체라고나 할까. 고개가 숙여지고 내가 얼마나 가벼운 실존인지 겸손이 절로 생겨났다. 지금 돌이켜 보니 내 몸이 용광로 속을 들어갔다가 나온 느낌이다. 몸속의 잡철이 떨어져 나간 것 같은데 실제로 고질병이었던 찬 새벽 공기에 반응하는 비염이 라다크의 고갯길에 놀랐는지 현재까지는 사라져 버린 상태다.

2017-10-31 30면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지