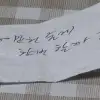

박찬 형님을 기리며

저는 형님께 마지막 인사를 드릴 수 없습니다. 선뜻 발걸음이 떼어지질 않아 한참 동안 멈칫거립니다. 이때쯤 형님은 말씀하여야 합니다. 괜찮아, 안 해도 돼. 야야, 거리감 느껴진다.

그렇습니다. 그래야 합니다. 열 살도 넘게 차이 나는 후배에게 선생님 아니라 굳이 형님이길 바라신 대로 거리감이 없어야지요. 저는 형님께 절을 하면서도 거리감을 두지 않기로 합니다.

마치 설날 세배 드리는 마음으로 절 올립니다. 그래서 저는 부디 잘 가시라고 말씀드리지 못합니다.

이제 훌훌 자유로워지셨으니 그저 마음껏 경계를 허물고 다니시라고 말씀드립니다. 히말라야든 화염길이든 저 우주 깊은 곳이든 평안히 거니시지요. 삼라만상이 다 형님의 거처입니다.

그러다가 혹 형수님과 아이들 보고 싶고 술 한잔 생각나거든 불현듯 건너오십시오. 바람으론들 구름으론들 나타나신다고 형님을 모르겠습니까.

아, 그러나 이제 어디서 그 초록머리 보지요? 아무도 염색하지 않을 것 같은 한 줌의 초록머리. 처음에는 솔직히 낯설었습니다.

그러다가 나중에서야 알았지요. 그게 너그럽고 다감한 형님의 마음새에 깃든 솔깃함이라는 걸. 형님이 그리고자 하는 시상(詩相)이라는 걸. 평범한 듯 비범한 세계로 향하는 깃발 같은 것이라는 걸. 이제 그 조용한 솔깃함 어디서 찾지요?

마로니에 공원에 봄이 와도 저를 찾는 형님의 그림자는 드리우지 않겠지요? 그 다사로운 눈빛 다신 볼 수 없겠지요? 그럼에도 저는 믿습니다.

봄기운으로 우리에게 다가 오시리라는 것을. 잔잔한 음성으로 세상을 염려하면서 언제나처럼 우리 어깨 감싸주시리라는 것을.

그러므로 저는 눈물 흘리지 않으려 합니다. 모든 속박을 풀고 세상을 향해 크신 품 열어 놓으셨으니까요. 경계를 넘어 여기저기에서 숨쉴 형님의 평안을 기원합니다.

지난 19일 타계한 박찬 영상물등급위원회 부원장 겸 시인에 대한 추모의 글입니다.