여성에게도 ‘아내’가 필요하다

안동환 기자

수정 2016-12-09 23:41

입력 2016-12-09 22:44

책 제목부터 ‘오독’(誤讀)했다. ‘아내가 뭄’. 아내가 누구를 물었다는 말인가 궁금해 봤더니 영어 원제와 똑같이 번역한 ‘아내 가뭄’(The Wife Drought)이다. 책의 제목은 남성과 마찬가지로 ‘여성에게도 아내가 필요하다’는 저자의 일관된 메시지에서 탄생했다.

ⓒshutterstock

인류 노동사에서 ‘가사 노동’은 변방의 북소리 정도로 취급되곤 했다. 산업혁명과 근대화를 거치면서 직장에서 벌어지는 문제는 중요한 노동 문제로 승격됐지만 집안에서 벌어지는 노동은 여전히 ‘집안 문제’로 사소화된다. 호주의 신문기자 출신 정치평론가이자 유명 방송 진행자인 저자는 서구 사회에 고착된 융통성 없는 성역할의 이면과 가사노동의 불평등 현상을 촘촘히 그리고 생생하게 짚어낸다.

저자는 “여성들은 ‘수컷들’의 노동 세계로 제대로 진입했지만 가정 내 ‘여성들’의 노동 세계에서는 남성들의 노동 세계에 진입한 만큼 퇴각하지 못했다”며 “여성들이 서서히 미치게 만드는 사회 시스템 안에서 어떻게든 해보겠다고 이리 뛰고 저리 뛰다가, 죄책감과 불안감으로 멍한 상태에서 유리천장에 머리를 찧는”다고 말한다.

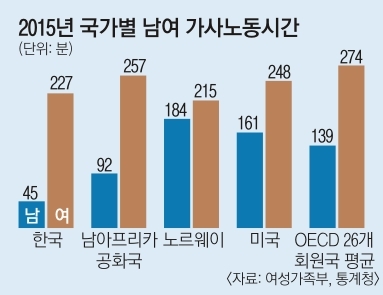

이 지점에서 저자의 논점은 분명해진다. 뻔한 소리가 아닌 발상의 전환이다. 지금까지 ‘직업 세계에 진입하는 여성의 수를 어떻게 하면 늘릴 수 있을까’에 초점을 맞췄지만 앞으로는 ‘가사 노동의 세계에 진입하는 남성의 수를 어떻게 하면 늘릴 수 있을지’에 집중해야 한다는 요지다. 남성들을 일터 밖으로 끌어낼 이른바 ‘유리 비상계단’을 혁명적으로 구축하자고 한다.

책은 가사 노동과 육아휴직을 적극 행사하려는 남성들에 대한 일터의 차별적 시선도 균형 있게 할애한다. ‘야망도 없고 능력도 없고, 승진에 부적합한’이라는 낙인은 직장 세계에서 분명히 존재한다. 저자의 기술대로 지금도 일사불란한 노동 인력을 갖춘 선진 세계에서 ‘이상적 남자’는 결근이나 불평, 농땡이 없이 일하는 ‘착한 직원’이다.

이러한 사회적 편견은 ‘소득에 반비례하는 여성의 가사 노동 시간’ 즉 여성의 소득이 높아질수록 집안일을 더 많이 하는 기이한 현상조차 낳고 있다고 지적한다.

호주 학자 재닌 백스터와 벨린다 휴잇의 논문 ‘가사 노동 협상: 호주 여성의 소득과 가사 노동 시간’(2012)에 따르면 아내가 가계 예산에 1% 기여할 때마다 집안일은 일주일에 17분씩 줄지만 가계 총소득의 66.6%를 넘는 순간 여성의 가사 노동시간은 다시 늘기 시작한다. 저자는 이를 ‘가사 노동 불변의 법칙’이자 남성이 향유하는 ‘결혼 프리미엄’이라고 지적한다.

정희진의 목소리로 돌아가 본다. “인류의 반이 사람(여성)으로 태어나서 남(편)의 밥걱정으로 인생의 많은 혹은 대부분의 시간을 보낸다? 이것이 문명사회인가?”, “(한국 사회에서) 여성들이 절대 아이를 낳지 않는 가장 큰 이유는 남성이 가사 노동을 절대로, 죽어도 하지 않는다는 것을 알기 때문이다.“

부부 싸움(매번 발생 요인은 다르지만 결론은 똑같다) 중 아내로부터 가사 노동에 임하는 정신 상태부터 자세까지 깨알같이 지적받는 ‘한낱 수컷’인 내게도 자기 반성이 슬그머니 고개를 든다. 호주 여성들이 이 책을 열렬히 지지(페미니즘 부문 1위)한 이유를 알 것 같다.

안동환 기자 ipsofacto@seoul.co.kr

2016-12-10 17면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지