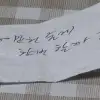

“널 또 버리고 가나”

수정 2005-08-29 08:08

입력 2005-08-29 00:00

●이산의 아픔을 절감케 한 짧은 만남

이날 작별 상봉장이 마련된 금강산 호텔 2층에는 긴 이별 끝에 가졌던 꿈같은 시간을 뒤로 하고 남과 북으로 갈라서야 하는 이산 가족들이 곳곳에서 오열을 터뜨려 장내는 눈물바다를 이뤘다. 김성규(82)씨가 들어서자마자 막내 여동생 정옥(64)씨는 자리에서 일어나며 울음부터 터뜨렸다. 아무 말도 못한 채 오빠의 팔을 붙잡고 계속 눈물을 떨구는 동생의 얼굴을 쓰다듬으며 김씨는 “열심히 살아라.”라는 말만 되풀이했다.

작별상봉이 끝났음을 알리는 순간, 상봉장 곳곳에선 통곡이 터져 나왔다. 김기심(86)씨는 딸 최희순(63)씨가 어릴 적 어머니가 불러주던 노래라며 동요 ‘만남’을 부르며 달래자 “딸을 버리고 가는 엄마가 무슨 엄마냐.”며 통곡했다. 남쪽 가족들이 먼저 차에 오른 뒤 북쪽 가족들은 호텔 앞까지 나와 손을 흔들며 배웅했다. 이산가족들은 차창을 열고 가족들의 이름을 부르며 “오빠, 나 가요.”,“또 만나요.”,“건강하세요.” 등 마지막이 될지도 모를 인사말을 건넸다. 북쪽 형 일웅(74)씨를 만난 김치웅(65)씨는 붉어진 눈으로 “괜히 왔어. 마음만 더 아파….”라며 말을 잇지 못했다. 이성인(83)씨의 북쪽 막내 여동생 덕연(73)씨는 자기를 부르는 언니에게 다가가려 했지만 ‘버스에 접근하지 말라.’는 북쪽 안내원의 제지로 끝내 손 한번 붙잡지 못했다.

북측이 이날 금강산 작별상봉을 마치고 귀환하다 북측 출입사무소(CIQ)를 촬영한 남측 공동취재단의 한 사진기자에게 ‘사죄문’ 작성과 벌금을 요구했다. 해당기자를 사무실로 데려가 경위를 조사했으며, 해당 기자가 유감 입장을 담은 문건과 미화 500달러의 벌금을 내고 일단락됐다. 이 때문에 남측 이산가족들은 버스에 탄 채 1시간여 동안 기다리는 불편을 겪었다.

●“혹시 도청기 설치된 것은 아닌지…”

남북의 이산가족들은 상봉 이틀째인 27일 오후 금강산 삼일포를 둘러봤다. 이산가족들은 나들이 내내 손을 꼭 잡거나 어깨를 정겹게 두른 채 호수 주변을 거닐었으며 사진과 비디오도 연달아 찍었다. 최근 남한의 ‘도청 정국’ 탓인지 남한에서 올라온 이산가족들이 개별상봉을 앞두고 “방에 혹시 도청기가 설치되지 않았느냐.”고 잇따라 문의하면서 도청에 대한 불안감을 보여주기도 했다.

금강산 공동취재단·서울 김수정기자 crystal@seoul.co.kr

2005-08-29 7면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지