미리 가본 ‘아파트 종갓집’의 설

수정 2005-02-03 00:00

입력 2005-02-03 00:00

글 이기철기자 chuli@seoul.co.kr

사진 오정식 남상인기자 oosing@seoul.co.kr 경기 고양시 일산신도시 강선마을 한 아파트에 있는 덕수이씨 종가. 솟을대문도, 세월의 이끼가 낀 대들보도 없다. 여느 아파트와 겉모습은 똑같다.

현관을 들어서자 왼쪽 벽에는 10만양병을 주장한 내용과 함께 율곡 선생을 성균관 문묘에 배향할 수 있도록 명한 교지가 표구된 채 걸려 있다. 아파트 거실 한 쪽에는 황해도 석담에 있는 옛 종가의 빛바랜 흑백사진 등이 걸려 있다. 부엌으로 들어가자 키를 넘는 장에는 잘 닦여진 유기 제기가 황금빛으로 반짝거렸다. 비로소 예사로운 집이 아님을 느낄 수 있었다. 물론 율곡의 15세손 이천용(64) 종부 서경옥(61) 부부의 단아한 미소도 남달랐다.

이씨는 “전통 한옥으로 친다면 안채 동편 뒤에 사당이 있으므로 그런 의미에서 여기에 신주를 모셨다.”고 말했다. 신주를 모시는 감실을 벽에 붙였다. 감실 둘레에는 짧은 휘장을 드리웠다. 감실 맞은편에는 컴퓨터가 놓여 있다. 클릭 한번으로 지구촌이 연결되는 첨단과 누대에 걸친 전통이 공존하는 공간이다. 이곳은 함부로 드나들 수 없도록 평소에 문을 닫아두는 곳이다. 율곡은 선생의 처가가 있는 황해도 해주시 석담에 정착했고, 수백년 동안 후손들이 그곳에서 집성촌을 이루고 살았다. 사유재산을 한창 몰수하던 1947년 14대 종손 이재능(79년 작고)씨가 율곡의 신주와 교지를 품에 안고 월남했다.

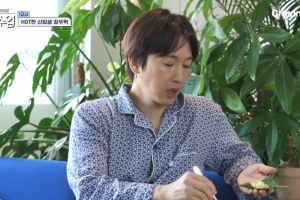

설 차례에는 출가한 딸 내외와 종친회 몇 사람이 찾는다. 종가를 찾는 문중의 숫자도 많이 줄었지만 “조상을 섬기는 마음은 예나 지금이나 변함이 없다.”고 말했다.

대유학자의 집안이니 차례상에 오르는 제수가 궁금하지 않을 수 없다. 율곡은 불천지위이므로 차례나 제사때 가장 먼저 지낸다. 이씨는 “할아버지가 저술한 격몽요결(擊蒙要訣)의 제의초(祭儀抄) 기록대로 제사를 행하기 때문에 할아버지와 할머니의 제례상을 각각 차린다.”고 말했다. 제의초에만 제수 5열 진열을 처음 선보였고, 요즘 대부분이 이에 따르고 있다.

설 차례상 첫줄에는 떡국을 올린다. 둘째줄에는 제기 하나에 닭고기와 쇠고기, 숭어 한 마리를 순서로 올리고 하얀 화선지로 십자 모양의 적사지로 숭어를 감싼다. 이어 절편을 본편으로 하여 그위에 화전을 올린다. 셋째 줄에는 탕이, 넷째 줄에는 포와 삼색나물(숙주·고사리·시금치)·간장·나박김치·식혜를, 다섯째 줄에는 대추·밤·배·감·사과 5가지의 과일만 올린다. 꼭 올라야 하는 기본 제수품으로 정갈하고 단출한 상차림이다. 서씨는 “할아버지는 고기를 그다지 드시지 않았던 분이라고 해요. 그래서인지 손이 많이 가는 전과 가짓수가 많은 떡과 같은 제수품이 많지 않아 제사 모시는 일이 결코 힘들다는 생각을 해본 적이 없습니다.”라고 말했다. 또 슝늉 대신 차를 올린다며 차례의 의미를 되새기게 했다.

이 정도면 신세대 주부들도 차례상 차림이 그다지 어렵지 않겠다는 느낌이 들었다. 종가와 차례의 의미가 많이 퇴색된다고는 하지만 그래도 전세계가 인정하는 한민족 고유의 풍속인 종가와 차례가 아름다운 전통인 것만은 부정할 수 없어 보였다.

■ 율곡의 가문 덕수 이씨는

율곡의 가문 덕수 이씨는 조선시대에 크게 부흥했다.

덕수는 임진강 연변의 파주를 이르는 지명으로 덕수부원군인 4세 이윤온 때부터 가문을 덕수 이씨라 부른다고 했다.

덕수 이씨는 뛰어난 인물을 많이 배출한 가문이다. 세기의 사상가 율곡이 있고, 무공 충무공 이순신이 역시 이 가문 출신이다.

조선조 여인상 신사임당도 이 가문의 며느리다. 율곡과 충무공은 같은 시대의 인물로 율곡이 9세 더 많지만 세대로는 율곡이 13세, 충무공이 12세손으로 아저씨와 조카뻘이다.

촌수는 19촌간. 종손 이씨가 들려준 이들 간에 구전되는 일화 하나.

어느 날 둘이 만나기로 하고 충무공이 찾아왔으나 율곡이 나오지 않는 대신 호수에 거북이 모양의 기름종이를 띄웠고, 충무공은 이에 착안해 거북선을 만들었다고 전한다. 신사임당의 셋째 아들로 태어난 율곡은 명종 19년(1564년) 호조 좌랑으로 정계에 발을 들여놓기 시작, 홍문관 교리로 임명된 후 당시 국제정세를 파악, 국방의 안전을 위해 십만양병설을 강력히 주장했다.

한때 벼슬을 버리고 낙향한 파주시 율곡리에서 호 ‘율곡’을 따왔다.

1584년 1월16일 49세의 나이로 세상을 떠났다.

평생을 청렴하게 산 그는 저승갈 때 입을 수의마저 없었고, 수중에 값나가는 물건이라곤 부싯돌 하나밖에 없었다고 전해진다.

■ ‘차례 차례’ 배우면 쉬워요

정말 복잡하고 어려운 게 제례문화다. 명절 때마다 낯설다. 그러나 어려운 의례에 끌려다닐 수는 없는 일. 올 설날을 앞두고 제례문화를 익혀 보자.

황의욱 성균관 전례연구위원은 “제사 음식을 담는 그릇을 제기라 한다. 반드시 목기나 유기를 사용해야 하는 것이 아니라 평소 쓰는 그릇을 깨끗하게 씻어 사용해도 된다.”고 말했다. 또 “과일을 다 깎아야겠지만 윗부분만 깎는 것은 깎았다는 시늉을 낸 것”이라고 덧붙였다.

또 김행 한국전례원장은 “차례상에 음식을 놓는 위치는 곧 음양의 질서”라며 “차례 때마다 음식의 위치가 바뀌면 신경을 덜 쓰는 것처럼 보일 것”이라고 말했다.

차례는 제사와는 달리 술을 한번만 올리고 축문을 읽지 않는다. 설 차례에는 떡국을 올린다. 상차림은 지방마다 가정마다 조금씩 다르다.

윤숙자 한국전통음식연구소장은 “차례상에는 복숭아를 올리지 않고, 붉은 팥으로 떡고물을 만들지 않는다.”고 말했다. 차례 음식은 양념을 진하게 하지 않는다고 덧붙였다. 윤소장과 함께 차례상 차리는 법을 점검한다. 우선, 제주가 차례상을 바라보아 앞쪽이 북쪽, 왼쪽을 서쪽, 오른쪽을 동쪽으로 한다.(실제 방위와는 다를 수 있다.)

차례상을 차리는 순서는 가장 먼저 신위 앞으로 잔과 시접을 놓고 제5열부터 안으로 들어가면서 둔다.5열 과일을 두는 순서는 홍동백서(紅東白西·붉은 과일은 동쪽, 흰색 과일은 서쪽에)니 조율이시(棗栗梨枾·왼쪽부터 대추·밤·배·감의 순서)니 하지만 정확한 원칙은 없다. 가풍대로 하면 된다. 대개 꽃받침자리가 위로 가게 한다.

그 다음은 제4열로 포·나물·간장·침채·식혜 등을 둔다. 이때는 건좌습우(乾左濕右·마른 것은 왼쪽, 젖은 것은 오른쪽)와 생동숙서(生東熟西·김치는 동쪽에, 나물은 서쪽에)를 따른다. 식혜는 건더기만 건져서 쓴다.

제3열은 육탕·소탕·어탕을 둔다. 제2열은 국수 육적·소적·어적·떡을 놓는다. 탕과 적의 숫자를 같게 하는데 보통 3개나 5개를 둔다. 또 어동육서(魚東肉西·생선은 동쪽, 육류는 서쪽에)와 두동미서(頭東尾西·생선 머리는 동쪽, 꼬리는 서쪽)를 따른다. 생선의 배쪽이 신위쪽으로 가게 한다.

제1열은 떡국·잔·시접·잔·떡국 순서로 놓는다. 접동잔서(接東盞西)라 하여 접시는 동쪽에 잔은 서쪽에 놓는다. 철상의 순서는 떡국을 물리고, 신위(또는 지방)를 제자리에 둔 다음 상 그대로 내려 먹으면 된다.

황 연구위원은 “‘감 놔라, 배 놔라.’는 할 수는 없다. 형식에 너무 얽매이지 말고, 가가례로 정성을 다하면 된다.”고 말했다.

2005-02-03 13면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지