“쉬울 때 어려움 생각하라”

김성호 기자

수정 2015-06-27 01:55

입력 2015-06-26 17:52

조선시대 선비들의 직언으로 본 ‘정치사회 난맥상’ 해법들

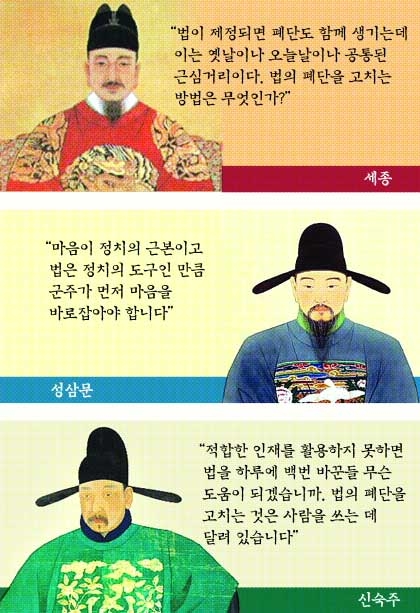

책문, 이 시대가 묻는다/김태완 지음/현자의 마을/492쪽/2만 2000원“군자가 등용되면 나라가 잘 다스려져서 편안해지고 소인이 등용되면 위태로워져서 망합니다. 사람을 쓰는 것은 국가의 큰 권한이니 쓰고 버리는 기틀을 살피지 않으면 안 됩니다.” 1447년 문과중시에서 출제된 세종의 책문(策問)에 성삼문이 제출한 대책(對策)이다. “법이 제정되면 폐단도 함께 생기는데 이는 옛날이나 오늘날이나 공통된 근심거리이다. 법의 폐단을 고치는 방법이 무엇인가”라는 세종의 책문에 성삼문은 “마음이 정치의 근본이고 법은 정치의 도구인 만큼 군주가 먼저 마음을 바로잡아야 한다”고 외치고 있다. 같은 책문에 대해 신숙주는 다른 대책을 냈다. “적합한 인재가 있는데 쓰지 않거나 쓰더라도 그 말을 따르지 않거나 그 말을 따르더라도 그 마음을 다하지 않으면 법을 하루에 백 번 바꾼들 무슨 도움이 되겠습니까. 법의 폐단을 고치는 방법은 사람을 쓰는 데 달려 있습니다.” 적합한 인재 등용이 중요함을 강조한 것이다. 향후 엇갈린 두 선비의 운명을 예고해 놀랍다.

‘나라의 병은 왕, 바로 당신에게 있다’고 광해군의 실정을 적나라하게 비판한 임숙영의 대책은 소신 직언의 절정이다. “삼가 죽음을 무릅쓰고 대답한다”고 운을 뗀 임숙영은 “광해군이 왕비, 후궁들의 권력 개입을 용납, 묵인하고 있다”거나 “편안히 쉬며 허송세월해 진심으로 바른 말을 하는 선비들이 원망하지 않을 수 없다”고까지 말하고 있다. 광해군은 이 대책에 크게 화를 내며 급제자 명단에서 임숙영 이름을 지우려 했다. 이른바 조선시대 초유의 ‘삭과 사건’이다. 영의정 이덕형과 좌의정 이항복 등이 넉 달이 넘도록 광해군을 설득한 끝에 임숙영을 합격자 명단에 올렸다고 한다. 목숨 걸고 왕의 잘못을 비판하는 인재와 이를 보호하고 감싸 안는 정승들의 처신에서 조선 선비의 힘이 느껴진다.

2004년 비슷한 책을 냈던 저자는 이 ‘책문’을 다시 쓴 배경을 놓고 이렇게 말한다. “10년 동안 형편이 나아지기는커녕 그때보다 훨씬 더 문제가 많다는 생각이 든다. 조선시대 책문, 대책을 읽어 보면 어쩌면 그렇게 오늘날의 현안과 문제 의식에서 한 치도 벗어나지 않았는지 놀라움을 금치 않을 수 없다.”

김성호 선임기자 kimus@seoul.co.kr

2015-06-27 19면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지