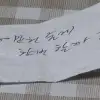

[길섶에서] 명절문화/오일만 논설위원

오일만 기자

수정 2020-01-28 02:04

입력 2020-01-27 17:28

설 연휴 홀로 항공권을 예약해 여행을 떠나는 비중도 절반을 넘어섰다. 집 앞 편의점만 가도 혼설족들을 위한 간편식 떡국들이 즐비하다. 각양각색의 나물 반찬과 고기전을 구비한 명절 도시락도 많다. 심지어 20~30대를 겨냥한 ‘스팸 덮밥’도 눈에 띈다. 가족과 조상의 의미를 되새기며 한 해의 복을 기원하는 날이 설이지만 그 의미는 이미 퇴색한 지 오래다.

조상 덕 본 사람은 해외여행 가고, 조상 덕 못 본 사람만 남아 차례를 지낸다는 우스갯소리도 이제 구문이다. 우리의 명절 문화 자체가 과거 농경문화를 반영하는 풍속이라 하지만 그래도 가족이 행복의 첫발이라는 진리엔 변함이 없다.

각박한 경쟁 사회, 가족의 의미는 해체되고 혼자 모든 것을 해결해야 하는 시대를 살고 있다. 가족·친지 두런두런 모여 덕담과 세뱃돈 나누던 모습도 점차 추억으로 사라질까 걱정이다.

oilman@seoul.co.kr

2020-01-28 29면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지