[씨줄날줄] 방범 CCTV/박홍기 논설위원

박홍기 기자

수정 2005-08-23 07:59

입력 2005-08-23 00:00

그러나 우리는 작가들의 상상력과 현실을 통해 감시사회의 공포와 부작용도 체험해 왔다. 조지 오웰의 소설 ‘1984’는 일찍이 ‘빅 브라더’란 감시자의 전형을 보여주었다. 평범한 샐러리맨의 하루 24시간을 본인도 모르게 TV를 통해 전 세계의 시청자들에게 생방송하는 영화 ‘트루먼 쇼’나 인공위성을 통해 개인의 일거수일투족을 놓치지 않고 쫓는 영화 ‘에너미 오브 스테이트’는 어떠한가. 이제 더는 숨을 곳이 없는 ‘사생활의 종말’이 다가오고 있음을 실감케 한다.

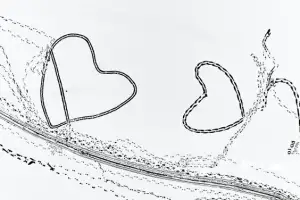

서울 강남구와 강남·수서경찰서가 CCTV 100대를 개포·일원동 일대와 우범지대에 더 설치할 계획이란다. 같은 세금을 내고도 CCTV의 혜택을 보지 못하고 있다는 주민들의 주장을 받아들인 것이다. 현재 운영중인 CCTV 272대의 ‘반짝 효과’에 대한 보완 차원이기도 하다. 강남서 관내의 범죄율은 방범 CCTV 설치 초기 크게 준 데 반해 이웃 서초나 송파구의 범죄율은 늘었다. 한 쪽의 범죄가 준 만큼 다른 쪽 범죄가 늘어나는 소위 ‘풍선효과’가 일어난 셈이다. 하지만 최근에는 풍선효과도 주춤한 상태이다. 첨단 장비에 걸맞게 범죄 수법도 지능화된 까닭이다.

CCTV의 설치 추세는 앞으로 더욱 일반화될 전망이다. 범죄가 일어날 가능성이 있는 곳이면 어디든지 CCTV가 작동하게 될 것 같다. 범죄에 대한 불안과 사회 불신이 심화될수록 안전을 위한 시스템 의존심리가 커지기 때문이다. 감시사회에 대한 우려가 안전사회의 욕구 앞에 항복을 하는 세상이 되고 있다. 하지만 중요한 점은 시스템이 모든 범죄를 막아줄 수는 없다는 사실이다. 범죄 발생의 구조적 원인 해소 등 시민들 스스로 범죄 예방에 신경을 써야 한다는 얘기다. 이웃들이 서로를 챙겨주는 ‘관심의 눈’도 꼭 필요한 태도 중 하나다.

박홍기 논설위원 hkpark@seoul.co.kr

2005-08-23 31면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

![thumbnail - “부끄럽다” 한국인도 안 하는 걸…홀로 산속 쓰레기 치운 외국인 [포착]](http://img.seoul.co.kr/img/upload/2026/01/26/SSC_20260126075851_N2.jpg.webp)