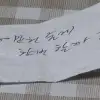

[길섶에서] 쇠고기/심재억 문화부 차장

수정 2005-05-25 08:01

입력 2005-05-25 00:00

‘우리나라에서 하루에 얼추 500마리의 소를 잡아 치우는데, 그러다 보니 소가 귀해 농사철에 항상 논갈이가 늦다. 마땅히 소 도살을 금하면 수년 내에 소없어 농사일 때를 놓치는 일은 없지 않겠는가.’ 이 때가 영조-헌종 연간이니, 도처에 유리걸식하는 유민이 널렸던 그 시절의 일이라고는 믿어지지 않습니다. 그 ‘500마리’는 필시 고관대작이나 팔도의 양반, 목민관들의 밥상, 술상에 올라 ‘왕조의 몰락’에 기여했을 것이고, 그러니 딸깍발이라도 입신양명에 목을 맸겠지요.

그보다 훨씬 나중, 그것도 살 만큼 산다는 20세기에 ‘쇠고기 자주 먹을 형편이 아니었다.’고 고백하려니 자괴감이 없지 않습니다. 그러니 율곡이 “농본국에서 농우를 어찌 잡아먹겠는가.”라며 쇠고기를 입에 대지 않았다는 걸 위로 삼을 수밖에요.

심재억 문화부 차장 jeshim@seoul.co.kr

2005-05-25 22면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지