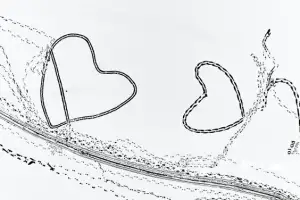

“날 떠나지마오”

서재희 기자

수정 2007-07-28 00:00

입력 2007-07-28 00:00

●시각장애 할머니·지체장애 할아버지 ‘동화같은 사랑´

최 할머니가 할아버지를 만나기 전까지 그의 삶은 암흑과도 같았다. 술만 마시면 구타를 일삼던 전 남편에게 머리를 잘못 맞아 서른네 살 때 두 눈을 잃어버렸고, 급기야 빈 손으로 집에서 쫓겨났다.

깜깜한 세상에서 근근이 살아가던 할머니에게 실낱 같은 희망의 빛줄기가 드리워진 것은 23년 전.1984년 건설 현장을 돌아다니며 홀로 살아가던 할아버지를 이웃의 소개로 만나게 됐다. 앞을 보지 못하지만 쾌활한 할머니에게 할아버지는 한눈에 반했고, 할머니가 42세가 되던 해에 결혼했다.

그러나 잉꼬부부로 남부럽지 않게 살아가던 이들에게 시련이 닥쳐왔다. 할아버지가 할머니에게 줄 감을 따러 감나무에 올라갔다가 떨어져 허리와 다리를 다치게 된 것. 할아버지는 지팡이 없이 걸을 수 없는 처지가 됐지만, 불의의 사고도 이들의 사랑을 갈라놓지는 못했다. 사고 이후로 부부는 서로의 눈과 다리가 되어 더 큰 사랑을 키워갔다.

동화 같은 행복을 꿈꾸기엔 현실이 너무 각박했던 것일까. 지난해부터 할머니는 기침을 자주 하기 시작했다. 할머니는 ‘목감기가 낫지 않나 보다.’며 감기약을 먹었지만 기침이 가시기는커녕 더 심해졌다.

검사 결과 “폐에 작은 혹이 있어 수술하지 않아도 항생제를 사용하면 나을 수 있다.”는 말을 들었다. 그러나 기침은 걷잡을 수 없이 심해졌고, 목에서 피가 나온 뒤에야 대학병원에 검사를 받으러 갔다.

할머니에게 폐암 선고가 내려진 지난 10일 부부는 그 자리에 털썩 주저앉았다.

큰 충격을 받은 할아버지는 열흘 뒤 호흡 곤란을 호소하며 쓰러져 중환자실에 입원했다. 할머니도 다른 병원에서 정밀 검사를 받아야 한다.

●“떨어져 있으니 정말 눈앞이 깜깜”

최 할머니는 “주위에서 몸이 불편하니 각각 양로원에 들어가라고 했지만 절대로 보낼 수 없다고 했는데 이렇게 떨어져 있으니 정말로 눈앞이 깜깜하다.”면서 “죽어도 같이 죽고 살아도 같이 살겠다던 약속 꼭 지키고 싶다.”고 말했다.

하남시 종합사회복지관 임지은 간호사는 “노부부는 정부 보조금으로 한 달에 60만원을 받고 이 가운데 매월 20만원을 집세로 내고 있어 생활하기도 빠듯한 실정”이라면서 “쓰러진 남편을 생각하며 치료비 걱정에 잠을 못 이루는 할머니를 보면 안타까움을 금할 수가 없다.”며 눈시울을 붉혔다. 후원 계좌는 농협 560-17-002021, 예금주 하남시 사회복지관.

서재희기자 s123@seoul.co.kr

2007-07-28 9면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

![thumbnail - “부끄럽다” 한국인도 안 하는 걸…홀로 산속 쓰레기 치운 외국인 [포착]](http://img.seoul.co.kr/img/upload/2026/01/26/SSC_20260126075851_N2.jpg.webp)