[정찬주의 산중일기] 봄비 내리는 날의 여백

수정 2018-04-17 00:47

입력 2018-04-16 23:16

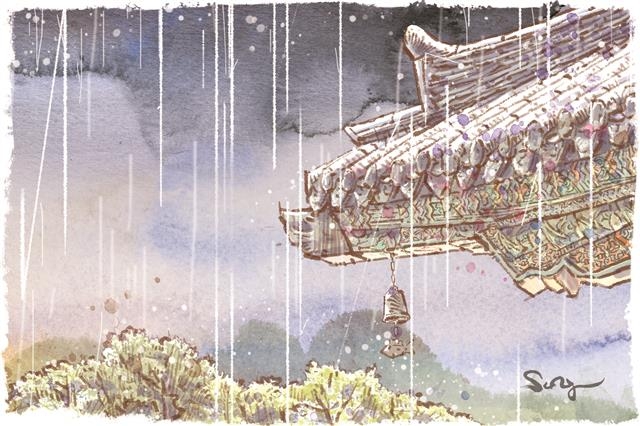

봄비가 곡진하게 내리고 있다/ 신라 사람 엄장이 광덕 아내를 탐하다가 부끄러워 부르는/ 원왕생 원왕생/ 그리운 이 먼저 간 서방정토, 광덕이 한사코 손짓하듯/ 원왕생 원왕생/ 봄비가 애절하게 내리고 있다.

내 산방에서 읍내까지는 승용차로 30분 거리다. 화순군 동면 농공단지 안의 한상원 선생 회사는 읍내로 가는 길에 있다. 어느새 봄비가 우산을 펴지 않아도 될 만큼 오는 둥 마는 둥이다. 한상원 선생의 사무실에 들어가 보니 과연 내 소설책 ‘천강에 비친 달’이 놓여 있다. 책장이 여러 군데 접혀 있는 것으로 보아 정독했음이 틀림없다. 더욱 눈길을 끄는 것은 책꽂이에 꽂힌 누런 국어사전이다. 나의 과문함인지는 모르겠지만 국어사전을 가까이하는 사람들은 대부분 독서광이었던 것이다.

약속 장소에는 한상원 선생과 두 분의 검사 말고도 한 분이 더 와 계신다. 나이 지긋한 본관이 진원 박씨라는 심헌(審軒) 선생이다. 초면인데도 친근한 느낌이 든다. 내가 제사를 모시는 할머님 중에 진원 박씨가 있고, 내 소설 ‘천강에 비친 달’ 중에 진원 박씨 중시조인 위남 박희중 공이 등장하기 때문이다. 위남 공이 일본의 회례사가 된 까닭은 일본 사신들이 해인사의 ‘팔만대장경’을 달라고 집요하게 요구하자 세종의 지시를 받고 거절하기 위해 갔던 것.

검사분 중에서 한 분은 나의 소설 ‘천강에 비친 달’을 손에 잡자마자 첫 페이지부터 눈을 뗄 수가 없어서 끝까지 본 뒤에야 책장을 덮었다고 말한다. 또 한 검사분은 작가에 대한 예의상 급히 책을 구입해 반 정도까지만 읽고 왔다고 고백하고. 초저녁 정담이라고나 할까. 초면인 독자들은 주로 질문하고 나는 답변을 하는데 아내가 몰래 내 허벅지를 찌른다. ‘당신, 너무 말이 많아요’라는 신호다. 나의 이야기를 듣고 싶어서 시간을 낸 분들이니 나로서는 화자(話者)가 될 수밖에. 독자들이 던지는 질문 중 하나는 역사소설일 경우 책 속의 이야기가 사실이냐는 것이다. 나 역시 드라마나 영화, 다른 작가들의 역사를 소재로 한 작품을 볼 때마다 마찬가지다.

그러니 역사 왜곡을 걱정하고 역사적 진실을 알고 싶어 하는 독자들의 욕구는 당연한 것이다. 이 밖에도 어떻게 작가가 됐느냐, 작가 생활은 어떻게 하느냐는 질문을 많이 받는다. 그때마다 나는 급소를 찔린 듯 곤혹스러워진다. 문단 말석에 잡초처럼 겨우 붙어 있는 처지이고 보니 심정적으로 그렇다. 오죽하면 ‘만주벌판 독립군처럼 사는 작가’, ‘글 쓰는 독립군’이라고 나를 부르겠는가. 문단이나 문예지를 기웃거리지 않고 살아온 내가 돌연변이종 같아서 그럴 터이다. 다른 날 또 만나기로 하고 독자분들과 헤어지는데 봄비가 장대비처럼 쏟아지고 있다. 빗줄기가 화살처럼 직하하며 마음속의 묵은 때를 벗겨 낼 듯한 기세다. 어둠이 기분 좋게 포근하다. 좋은 만남이 주는 여백 같다. 모두 우산을 쓰고 어둠 속으로 사라진다.

2018-04-17 30면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지