[박미경의 사진 산문] 사진, ‘고흐’에 빚지다

수정 2018-04-23 22:53

입력 2018-04-23 22:40

결국 스물아홉 살에 고급인쇄를 전문으로 하던 인쇄회사를 그만두었다. 생업으로 하는 인쇄 일과 나란히 ‘미술책’ 인쇄를 연구하고 실험하는 작업을 시작한 것이다. 비싼 인쇄기를 살 형편이 안 돼 하루 8시간씩 임대해 테스트를 했다. 생활고를 겪으면서도 테스트를 멈추지는 않았다. 종이, 잉크, 분판, 출력, 인쇄원리를 처음부터 다시 공부했다. 각각의 특성이 서로에게 미치는 연관성을 연구하고 실험하며 인쇄기를 임대할 수 있는 곳이라면 전국 어디든 멀다 않고 다녔다.

5년여가 지나자 드디어 ‘원화 같은 그림’이 인쇄용지로 그의 손에 들려졌다. 하지만 거기서 끝이 아니었다. 그 성공은 무려 23가지의 컬러를 사용해 얻어진 것이었다. 컬러가 많이 사용될수록 인쇄 단가가 올라가므로 컬러 수를 줄여야 했는데, 그림 재현보다 더 힘들었다. 애초에 ‘딸’ 같은 어린아이들도 즐길 수 있는 미술책을 만들고자 한 일이었다. 책 가격이 비싸서는 안 됐다. 말로는 한 줄짜리 쉬운 문장이지만, 그것을 이루기까지 꼬박 10년의 세월이 더 걸렸다.

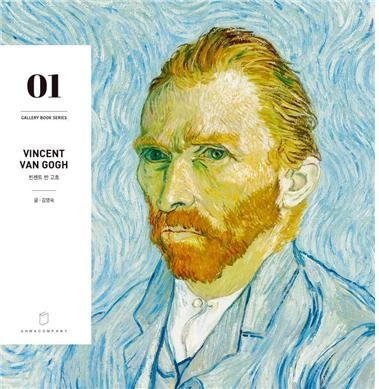

지난해 15년 동안 테스트한 포트폴리오와 미술책 샘플을 들고 화가 빈센트 반 고흐의 고향인 네덜란드로 향했다. “이곳에는 전 세계로부터 수많은 미술책과 아트상품을 만든 사람들이 찾아온다. 그런데 이런 품질의 책도 이런 가격의 책도 본 적이 없다.” 유화의 미술책에 대한 반 고흐 미술관의 이야기다. 샘플을 실물로 만들어 오라는 주문과 함께 네덜란드의 두 고흐 미술관으로부터 고흐 작품들의 원화 데이터를 받아서 돌아왔다. 그렇게 해서 나온 책이 요새 세간에 화제가 되고 있는 미술책 ‘갤러리북, 반 고흐’다. 일일이 원작들을 보면서 기존 미술책에 실린 작품들과의 차이를 비교하며 인쇄로 재현한 23점의 고흐 그림이 정말이지 ‘그림처럼’ 수록돼 있다.

이제 그가 ‘고흐’ 미술책을 만들어 낸 노하우와 열정으로 사진집들을 인쇄하기 시작했다. 사진가 김홍희의 ‘선류’, 김흥구의 ‘좀녜’, 성남훈의 ‘연화지정’ ‘패’, 윤길중의 ‘큰 법당’, 임채욱의 ‘백운산장’ 그리고 ‘갤러리북, 반 고흐’를 직접 본 사람들은 알 것이다. ‘인쇄 장인’ 유화로부터 우리나라 시각예술 인쇄의 변곡점이 다시 그려지고 있다는 것을.

2018-04-24 30면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지