[박완서의 살아가는 이야기] 흙길 예찬

수정 2004-04-05 00:00

입력 2004-04-05 00:00

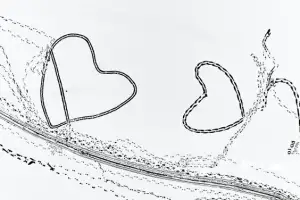

이 숨어있는 호수의 또 하나의 미덕은 둘레가 흙길과 농지로 돼 있다는 데 있다.동네가 한적하고 골목이 많은 시골이라 동네 한바퀴 도는 것도 충분한 운동이 되는데도 차가 많이 다니는 지방도로를 건너는 불편을 무릅쓰고까지 그리로 가는 것은 순전히 흙길 때문이다.시골동네라는 건 말뿐 골목까지 포장돼있다.늙은 관절은 흙길과 시멘트 길을 민감하게 구별한다.똑같은 십리길이라도 시멘트 길과 흙길은 걷고 난 느낌이 완연히 다르다.긴장하지도 방심하지도 않고 나무처럼 꼿꼿하게 땅과 직각을 이루며 흙길을 걸으면서 흙이 뿜어 올린 온갖 아름다운 것들,나무,꽃나무,들풀,물풀,주위에 있는 비닐하우스나 주말농장에서 풍겨오는 채소와 거름냄새를 맡는 기쁨을 무엇에 비할까.처음으로 직립해서 두발로 땅을 박차던 태초의 인간의 기쁨과 자존이 이러했을까.아침마다 산에 오르던 걸 걷기로 바꾼 것도 직립의 기쁨 때문인 것 같다.

나이 때문이겠지만 오르막길에선 자주 숨을 몰아쉬게 되고 지팡이를 필요로 하거나 엉금엉금 길 때도 있는 게 싫다.긴장을 해야 한다는 것,아무리 얕은 산도 정상이 있어서 거기까지 도달해야 비로소 성취감을 맛볼 수 있다는 것도 매일 하기에는 좀 부담스럽다.그것 또한 나이 탓이겠지만.

흙길을 걷고 있으면 아무 생각도 할 필요가 없다.느끼기만 하면 된다.요샌 한창 땅기운이 왕성할 때다.걷잡을 수 없는 힘으로 산천초목을 통해 지상으로 분출하고 있다.흙길을 걷고 있으면 나무만큼은 아니라도 풀만큼도 못하더라도 그 생명력의 미소한 부분이나마 나에게도 미치고 있다는 걸 느끼게 된다.그 힘이 비록 나에게 이르러 잎이나 꽃이 되어 피어나지는 못한다 할지라도 이 풍진 세상을 참고 견딜 수 있는 힘이 된다면 어찌 미소하다고만 할 수 있겠는가.땅기운과의 이런 편안한 친화감에 힘입어 나도 모르게 기도를 하게 된다.이렇게 당당하게 걸을 수 있는 기쁨을 누리는 동안만 살게 하소서,라고.하나 이렇게 엄청난 욕심이 어찌 기도가 되겠는가,응석이지.

실은 우리 집 마당도 흙으로 돼있다.좁지만 나무도 있고 잔디도 있고 해마다 저절로 돋아나는 야생초가 자라는 땅,일년초 씨앗을 뿌릴 수 있는 맨땅이 조각보처럼 나누어져 있다.이 작은 마당이 한겨울 빼고는 매일 매일 나에게 일을 시킨다.주로 나는 땅위를 엎드려 기어 다니면서 일을 한다.한여름에도 아마 적어도 한 두 시간은 매일매일 땅을 기어 다닐 것이다.땅은 내가 심거나 씨 뿌리는 것한테만 생명력을 주는 게 아니다.바람에 날아 온 온갖 잡풀의 씨앗,제가 품고 있던 미세한 실뿌리까지도 살려내려 든다.아마 내가 잠시만 한눈을 팔아도 내 땅은 그 잡것들 세상이 될 것이다.잔디밭에서 잔디보다 먼저 푸릇푸릇해지는 것도 그런 잡풀들이다.내가 땅위를 기면서 하는 노동은 제가 잉태한 것은 어떡하든지 생산하고자 하는 땅의 욕망과 내가 원하는 것만 키우고 즐기고 싶어 하는 나의 욕망과의 투쟁이다.이상한 일이다.내가 땅위에 직립했을 때 가장 땅과 친하고 기어 다닐 때 가장 땅과 적대적이라는 건 얼마나 이상한 일인가.˝

2004-04-05 47면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지