원본 이미지입니다.

손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.

손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.

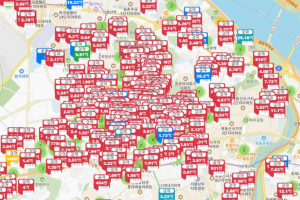

먼저 정부는 인정할 것은 인정해야 한다. 이번 버스 사태는 주 52시간 근로시간 단축으로 촉발됐고, 사태를 해결하려는 과정에서 정부가 탄력적으로 대처하지 못했다는 지적을 받아들여야 한다. 지난해 5월 발표한 노사정 선언문의 제목은 ‘노선버스 근로시간 단축 연착륙을 위한 노사정 선언문’이다. 선언문엔 자동차노조와 버스사업자, 고용노동부 장관과 국토부 장관이 서명했다. 근로시간 단축에 따른 운전자의 임금감소 보전과 운전자 신규채용을 위해 적극적으로 노력한다는 게 주요 내용이다. 그런데도 정부는 버스 사태가 근로시간 단축과는 무관하다고 말한다.

컨트롤타워가 제대로 작동하지 않았고, 문제 해결 노력이 부족했다는 지적도 수긍해야 한다. 노사정 선언 이후 정부는 지난해 말 ‘버스 공공성 및 안전강화 대책’을 내놓았다. 대책은 특정 부처가 만들어 낸 작품이 아니라 국가현안점검조정회의에서 나온 결과물이다. 버스 운영체계를 개편하려고 준공영제를 비롯한 문제를 다루고자 중앙정부와 지자체, 전문가가 함께 참여하는 특별기구(TF)까지 운영하기로 했던 문제다. 그러나 진일보한 대책을 내놓지 못했고, 서민들의 발길이 묶일 위기를 맞고도 중앙정부와 지자체, 지자체와 지자체 간 이견을 달리하는 꼴불견을 연출했다. 결과물이 만족스럽지 않은 것은 물론 협상 과정에서 시민이 배제됐다는 오점도 남겼다. 구조적인 문제는 그대로 둔 채 겉으로 드러난 불을 끄고자 버스 이용자의 호주머니를 털고 세금만 동원했다. 재정 지원과 요금 인상, 일부 지자체는 기금을 활용해 운전자 임금을 보전해 주는 방식을 택했다.

준공영제를 확대한다는 대책 또한 앞뒤가 바뀌었다. 준공영제는 정부나 지자체가 직영 또는 공기업 위탁이 아니다. 민간 업체가 버스 운영을 맡고, 운영 적자를 공공이 지원하거나 공공이 소유한 노선을 민간에 위탁하는 제도다. 하지만 준공영제는 버스 사업자의 도덕적 해이를 막는 장치가 완벽할 때만 성공적으로 정착할 수 있다. 그렇지 않으면 밑 빠진 독에 물 붓는 격이다. 사업자의 경영 투명성 강화, 근로자의 실질 임금 향상 대책이 먼저 이뤄져야 성공할 수 있는데, 겉으로 드러난 불길을 잡는 데만 급급했다.

시민들이 원하는 건 버스의 안전과 편리성이다. 시민의 발을 담보로 협상이 이뤄지는 잘못된 행태, 그나마도 언제 다시 터질지 모르는 결과물이라는 점에서 불안이 가시지 않는 것은 나만의 생각일까.

chani@seoul.co.kr

2019-05-16 30면

![미국 맛 가미한 보물 찾기…한국 맛과 다른 백수 아빠[OTT 언박싱]](https://img.seoul.co.kr/img/upload//2024/02/16/SSC_20240216012138_N.jpg)