‘판결 수치화’ 관료사법 분위기도 여전

“승진제 없어져도 판결문 평가 있어야”

“판결문 붙잡고 있을 시간에 심리에 집중하자는 겁니다.” 판결문을 쓰는 방식에도 유행이 있는데, 판결문을 법정 쟁점 위주로 간결하게 쓰는 것이 최근의 추세라고 일선 판사들은 입을 모았다. 공판중심주의 강화 정책이 추진된 뒤 법정에서 더 성의 있게 당사자의 목소리에 귀를 기울이되 판결문은 간단하게 쓰는 게 최근의 트렌드라는 설명이다. 과거 판결문에 쓰던 만연체나 일본식 표현 대신 읽기 쉽게 쓰려고 노력하는 등 판결문을 개선하고 있다고 판사들은 항변했다. 하지만 이런 노력이 무색하게 사건 당사자들은 ‘읽기 편한 판결문’이 아니라 ‘판사가 왜 이런 판결을 내렸는지 이해되는 판결문’을 기대하며 시각차를 보였다.

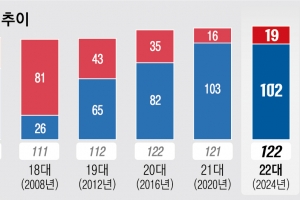

관료사법 시스템은 판단 근거가 생략된 판결문을 양산하는 주요 근거로 꼽힌다. 고법 부장판사 승진제도로 지법 부장판사들 가운데 소수만 승진의 문턱을 넘을 수 있었을 때 판사들 사이에선 사건처리 건수 등 판결 통계나 법원장이 평가하는 근무평정 경쟁이 벌어졌다. 수치화할 수 있는 성과나 평가에서 자유로울 수 없다 보니 충실한 재판보다는 사건을 빨리 털어버리려고 하거나 ‘보여 주기식 판결문’ 작성에 몰두하는 등의 부작용이 지적됐다. 지난해 취임한 김명수 대법원장은 11월 사법부 개혁 첫 카드로 고법 부장판사 승진제 폐지를 꺼내 들었지만, 관료사법 시스템과 분위기는 판사 사회에 여전히 남아 있다.

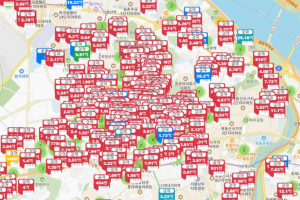

사회적 이슈가 되어서 재판부와 사건 당사자뿐 아니라 언론과 각계에서 주목하는 ‘보여지는 판결문’에선 유·무죄 판단 근거나 승·패소 이유가 고루 자세하게 기록된 경우가 많았다. 하지만 재판부 입장에서 미제를 줄이기 위해 ‘빨리 터는’ 사건일수록 판단 근거가 생략되는 일이 흔하다. 재판의 자세한 내용은 해당 재판부와 당사자만 알고, 공개재판이란 취지에 무색하게 판결문이나 재판에서의 주요 증거가 공개되지도 않으니 판결문은 누구의 평가도 받지 않는 구조다.

평가받지 않는 판결문의 피해는 고스란히 당사자들에게 전가된다. 서울의 한 항소심 재판장은 “당사자뿐 아니라 항소심 법원에서도 1심 판결문을 보며 심리를 충실히 했는지 의심할 때가 많다”면서 “판단근거를 생략하면, 당사자 입장에선 왜 이기고 졌는지가 논리적으로 연결이 안 된다”고 꼬집었다. 또 다른 항소심 재판장은 “판결문에 다 담지 못하면 공판조서에 꼼꼼히 남기는 방식으로라도 심리를 충분히 했는지, 어떤 내용이 쟁점이 됐는지 기록해야 항소심을 제대로 진행할 수 있다”고 강조했다. 항소심 재판부 배석판사는 “가끔 화가 날 정도로 핵심 판단 근거가 빠진 1심 판결문들이 있다. 그럼 모든 기록을 처음부터 살펴야 한다”면서 “승진제도가 없어졌어도 판결문 평가는 있어야 할 것 같다”고 말했다.

관료사법 시스템이 사라지더라도 지금처럼 사건이 많이 배당되면 판결문의 질을 빠른 시간에 높이긴 어려울 것이란 회의론이 많다. 일각에선 판결문을 너무 자세히 썼다가 오히려 당사자들로부터 꼬투리를 잡혔다는 고백도 나왔다. 폭행 횟수가 3회인지 10회인지 다투던 폭행 사건에서 ‘10회 폭행했다’고 적자 판결문에 적힌 폭행 횟수 때문에 피고인이 항소했다거나, 피고인과 피해자 관계를 ‘내연 관계’로 판결문에 적시했다가 당사자들이 문제 제기를 했다는 고백들이다.

허백윤 기자 baikyoon@seoul.co.kr

이민영 기자 min@seoul.co.kr

다음 회에선 과도한 소액재판·심리불속행 처리율 등 ‘법원 편의적 사법제도’의 근본 문제가 무엇인지 중간점검하고 시급하게 채택해야 할 개선 방향을 모색합니다.

2018-08-09 11면